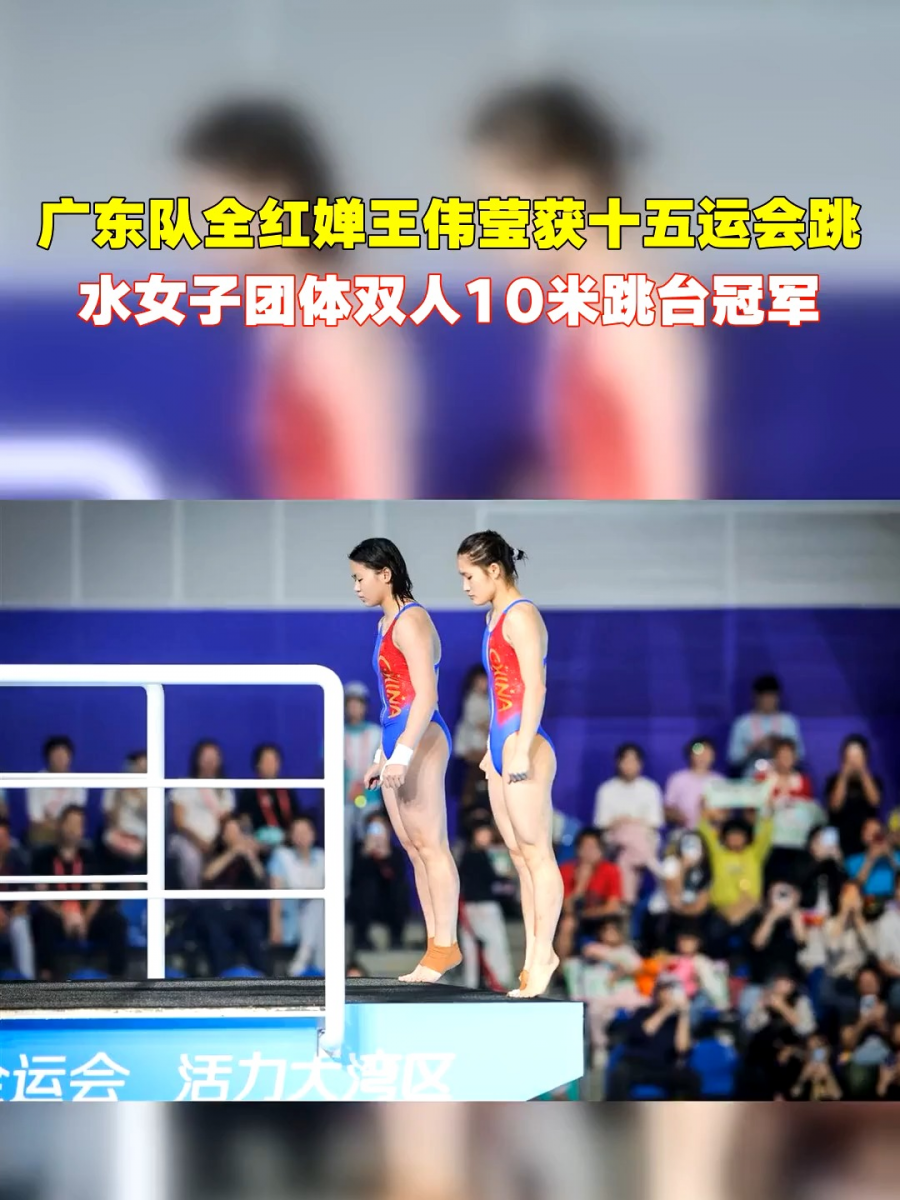

十五全运会跳水项目女子团体决赛全红婵(右)/王伟莹(左),新华社图

时隔183天,全红婵回来了。

图片来源:网络

在第十五届全运会的跳台上,她与搭档王伟莹默契配合,获得了女子团体双人10米跳台冠军。镜头前,她依旧沉稳,但熟悉她的人都知道,这看似轻松的“回归”背后,是一场远比东京奥运会那“完美一跳”更为漫长和艰苦的战役。

当“天才少女”的光环逐渐适应她成长中的身体时,一场属于凡人、也属于我们每个人的故事,才刚刚开始。

一、解构“天才”:当神话遇到生理规律

我们曾无比迷恋全红婵“水花消失术”的神话。14岁的她,仿佛是为跳水而生,身体轻巧,动作精准,如同一枚纤细的针,悄无声息地刺入水面。

图片来源:南方都市报

然而,神话最大的敌人,是时间,是生长本身。

“发育关”,这三个字是悬在每一位女性跳水运动员头顶的达摩克利斯之剑。它无关天赋,只关乎规律。身高增长,体重增加,意味着同样的翻腾转体需要耗费更大的力量,身体的惯性发生变化,过去肌肉记忆中的完美入水角度,需要重新寻找。曾经如臂使指的身体,仿佛进入了一个需要重新磨合的“陌生期”。

与此同时,常年高强度训练带来的“伤病关”也如影随形——脚踝的旧伤,腰椎的劳损。这些疼痛不再是赛场上的偶然,而是她必须朝夕相处的“新队友”。

我们忽然明白,那个被我们冠以“天才”之名的少女,其真正的挑战,并非来自泳池对面的任何对手,而是来自于如何与一个全新的、不再绝对“听话”的身体做朋友。她的战场,从10米跳台,转移到了与自身局限的对话之中。

二、共鸣之痛:你的“职场发育关”与“情绪伤病关”

全红婵的困境,难道不正是我们每个人生活的镜像吗?

我们同样在闯关。

首先,是我们的“身体发育关”。20岁时,通宵熬夜,第二天依旧能生龙活虎地奔赴课堂或职场。过了30岁,哪怕只是晚睡两小时,第二天的头脑便如同灌了铅,一整天的效率都大打折扣。我们的新陈代谢开始减速,精力的巅峰仿佛一去不返。这不是我们不够努力,而是身体的“自然规律”在给我们上课。

全红婵谈发育难关,图片来源:九派新闻

其次,是我们的“职业发育关”。走出校园,曾以为学到的知识足以应对世界。但行业的剧变、技术的迭代、后辈的崛起,让我们措手不及。过去赖以生存的经验,可能一夜之间贬值。我们被迫在三十、四十岁的年纪,像初学者一样,重新学习,重新适应。这种知识结构与职业要求的“不匹配”,与我们身体发育关的“控制难题”何其相似。

最后,是我们的“情绪伤病关”。持续的工作压力、复杂的人际关系、未来的不确定性,如同一次次微小的撞击,在我们的心灵上积累下“劳损”。焦虑、内耗、情绪低谷,这些心灵的“韧带拉伤”与“腰椎劳损”,同样需要休养与康复,却被我们常常忽略。

原来,在人生的不同赛道上,我们都共享着同一种人类困境:如何在一个不断变化的身体和环境中,持续找到自己的最佳状态,并与之和解。

三、超越之道:从依赖天赋,到信奉“系统”

那么,全红婵是如何打赢这场“身体谈判”的?

答案,是从依赖天赋的灵光,转向信奉科学的系统。她不再仅仅是一个天赋异禀的运动员,更成为一个精密运行的“人体系统”的首席运营官。

这个系统里,包含量身定制的训练计划,以应对发育带来的身体变化;包含精准的营养管理,为身体提供恰到好处的能量与支撑;包含严格的伤病康复,与疼痛共存并试图驾驭它。

而在这个系统中,有一个至关重要、却最容易被外人忽略的环节——高质量的休息与睡眠。

对于顶尖运动员而言,睡眠不是训练后的消遣,而是训练的延续,是身体的“隐形赛场”。在睡眠中,生长激素大量分泌,修复训练中劳损的肌肉纤维(应对“伤病关”);大脑清理白天的代谢废物,巩固肌肉记忆与新技术动作的学习(应对“发育关”中的技术重塑);神经系统得到放松,为第二天的挑战储备精力。

这给我们普通人最大的启示在于:我们可能没有专业的教练和营养师,但我们拥有与全红婵同等基础、且最强大的“系统恢复工具”——睡眠。

当我们抱怨精力不济、学习效率低下、情绪不稳时,或许正是因为我们长期将这个“系统维护工具”置于低优先级。我们透支睡眠的时间,去填补白天效率低下留下的坑,这无异于陷入“状态不好 → 熬夜硬撑 → 第二天状态更差”的恶性循环。

四、尾声:真正的胜利,是与更好的自己相遇

全红婵复出成功的价值,远不止于一枚金牌。它向我们展示了一个更为动人的叙事:真正的强大,并非永不坠落,而是坠落后,凭借对规律的理解、对系统的信任、以及对自我的耐心,再次冉冉升起。

图片来源:网络

她在克服地心引力,而我们,在克服生活的引力。

那么,今晚,我们或许可以像一位顶级运动员对待她的恢复课程一样,认真而虔诚地对待我们的睡眠。

关掉手机,放下焦虑,进行一次彻底的“系统维护”。因为明天,当我们醒来,所要迎接的,正是属于我们自己的那场比赛——一场关于成长、坚持与超越的,漫长而美好的比赛。

本文作者:几米,文章首发于新睡眠Keesleep平台,图片来源于网络,本文仅用于分享,转载及引用请注明出处及原文链接。