相信在很多人心中:“规律”几乎等同于“健康”——规律三餐、规律运动、规律作息,不仅象征着自律,更是我们对理想生活状态的追求。

不过话说回来,“规律”二字,真的是说起来容易做起来难。工作日尚且能靠闹钟和日程表勉强支撑,可一到周末、节假日......追剧、聚会、旅行、打游戏,哪一个不让人心甘情愿地熬夜,再理直气壮地睡到自然醒?

这时候,你是否也是一边享受着“倒时差”的快感,一边暗暗焦虑:“这样折腾,我的大脑会不会变笨?”

别急,科学来为大家“反焦虑”了!

近日,日本筑波大学的研究团队在国际睡眠医学顶级期刊《Sleep Medicine》上发表了一项重磅研究,他们发现:睡眠不规律确实可能影响认知功能,但更重要的是——并非睡得越规律就越好。相反,真正对大脑有益的,是“适度规律”——既不死板也不混乱,尤其是将睡眠规律性指数(SRI)维持在60分左右时,人体血清中的脑源性神经营养因子(BDNF)水平最高!

这真可谓是研究到很多人心里去了,让我们一起看看,研究人员是怎么得出这个令人宽慰的结论的~

图1:文章标题

这研究想解决什么问题?

过去,一提到睡眠与认知功能的关系,人们往往只关心“有没有睡够8小时”。并且此前的研究对象,大多是完全健康的年轻人或已确诊的阿尔茨海默病(AD)患者,却很少关注一个庞大且关键的“中间群体”——那些自我感觉记忆力下降、睡眠质量不佳,但整体仍处于健康状态的中老年人。

另一方面,尽管大脑中的神经营养因子(BDNF)对维持突触可塑性、延缓AD发展具有重要作用,却极少有研究将它与“睡眠规律性”联系起来。

正因如此,本研究首次将目光投向这一“中间人群”,系统性地探讨了睡眠规律性(Sleep Regularity Index, SRI)与认知功能、血清BDNF水平之间的关系,为早期识别与干预认知衰退提供了新视角。

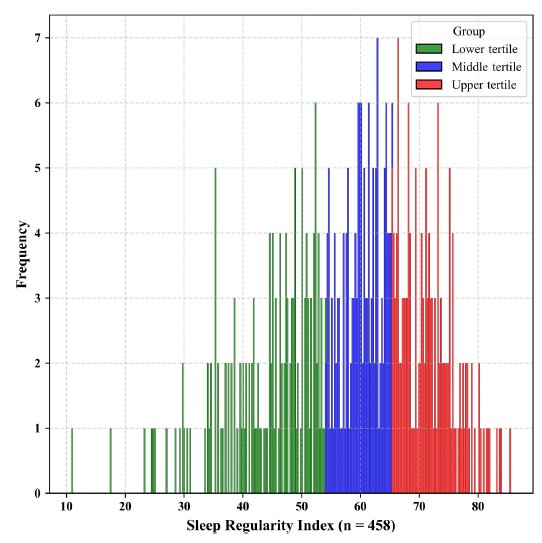

图2:睡眠规律指数变化

研究对象以及实验设计

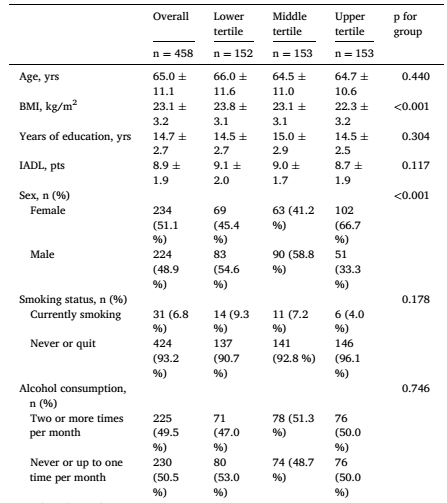

研究数据来自日本 “筑波幸福生活研究(THLS)”,共纳入 458 人,平均年龄 65 岁(±11.1 岁),女性占 51.1%,都是 2023-2024 年参与的中老年人。这些人不是“完美健康”的——他们要么在认知量表上得分低,要么有失眠问题(比如雅典失眠量表分数高),但还没到患病的程度,很贴近现实中“有点小担忧但没就医”的人群。

参与者完成了以下流程:

1. 佩戴腕部活动记录仪连续7天,24小时监测睡眠-活动节律;

2. 完成一套认知功能测试,包括数字符号替换、词语流畅性、轨迹绘制、逻辑记忆等多个维度;

3. 抽血检测血清BDNF水平(其中232人参与);

4. 填写睡眠日记与健康问卷,涵盖生活习惯、教育背景、经济状况等。

最后,研究人员采用睡眠规律性指数(SRI)量化了每个人的睡眠规律程度。这里的SRI越高,代表每天睡眠-觉醒时间越一致;SRI为100表示完美规律,0则表示完全随机。

图3:参与调查人员的基本信息

SRI 越高,白天越精神,睡眠质量越好

研究结果分三块。首先,数据显示:458 人的睡眠规律性指数(SRI)范围在 10.86-85.59 之间,研究把它分成三组:低 SRI 组(10.86-54.08)、中 SRI 组(54.15-65.33)、高 SRI 组(65.35-85.59)。

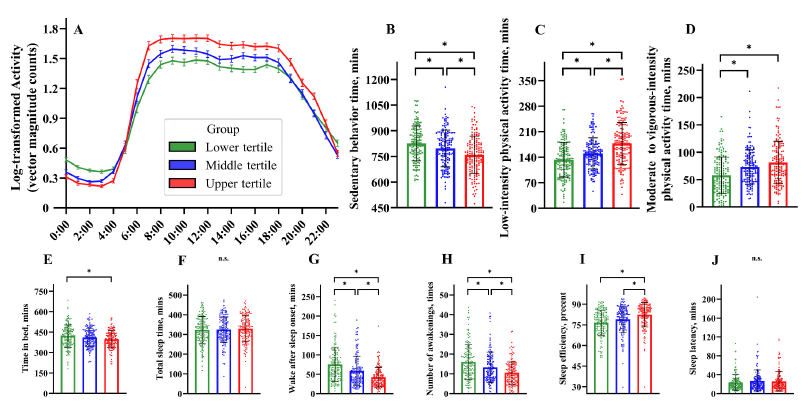

从活动规律来看(下图A),高 SRI 组在早上 6 点到下午 6 点(白天)的活跃度明显更高,深夜 0-4 点却更安静;低 SRI 组正好相反——深夜活跃(可能是熬夜或失眠),白天没精神,活动量低迷。而且高 SRI 组早上醒得更快,能更快达到活动高峰,白天活动量也更稳定,不像低 SRI 组“时断时续”。

活动量上(下图B-D),低 SRI 组的中高强度活动(MVPA)比中、高 SRI 组少很多,久坐时间却更长;睡眠质量上(下图E-J),高 SRI 组的 WASO 更短、觉醒次数(NOA)更少、睡眠效率(总睡眠时间/ TIB)更高,说明“规律”带来的是“睡得香”,而不是“睡得久”——三组的总睡眠时间没显著差异,平均都只有 326 分钟(约 5.4 小时),这也符合中老年人普遍睡眠偏短的特点。

图4:组间差异分析

SRI 越高,全局认知功能越好

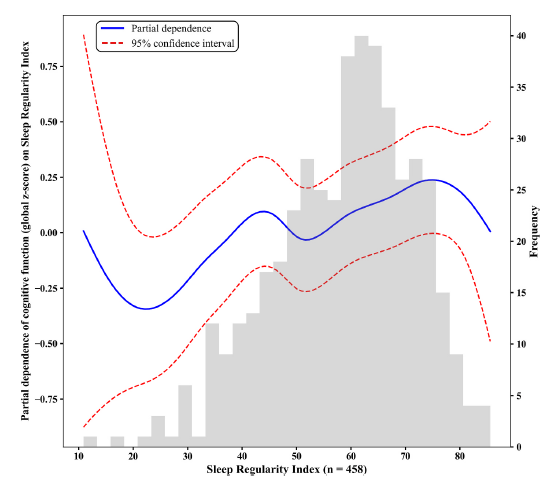

进一步地,研究人员使用多元回归分析发现,在未调整其他变量的模型中,高睡眠规律性(SRI)组在多项认知测试中(注意力、执行功能、整体认知)均显著优于低 SRI 组。

更关键的是,就算调整了年龄、性别、总睡眠时间等因素后,其他单个测试的显著性可能减弱,但全局认知 z 分数依然显著:高 SRI 组比低 SRI 组高 0.13(95% CI 0.02-0.24)。

这一结果表明,睡眠规律性与整体认知功能之间存在稳健的正向关联。换句话说,即使两个人睡同样久的时间,作息规律的人认知功能也会更好,即睡眠“质”(规律)比单纯的“量”(时长)更影响认知。

图5:SRI 影响认知功能变化

SRI 和血清 BDNF 是“倒 U 型”

看到这里,是不是有小伙伴慌张了:怎么还是强调规律的好处呀!

别急,接下来的就是该研究最颠覆认知的发现!

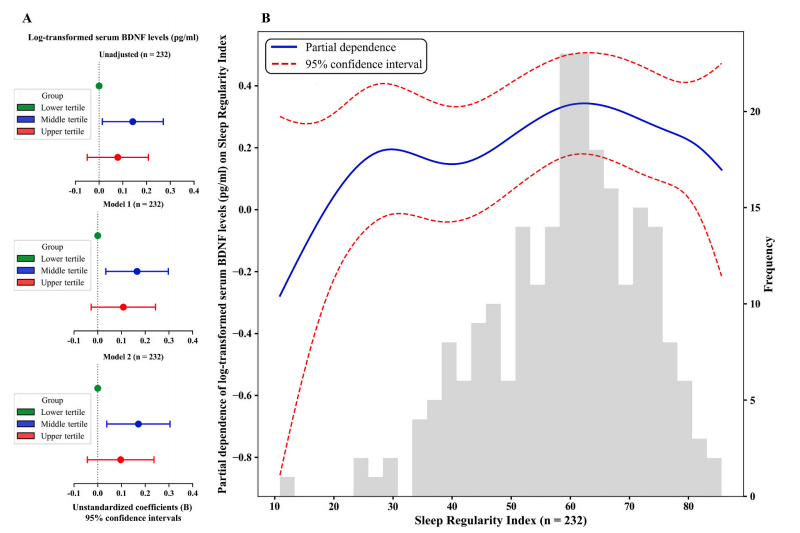

在232人的亚组中,SRI 分成三组后,中 SRI 组的血清 BDNF 水平显著高于低 SRI 组:未调整时 B=0.14(95% CI 0.01-0.27),调整后B=0.17(95% CI 0.04-0.30),但高 SRI 组和低 SRI 组反而没差异。

更直观的是下图B中的广义加性模型:BDNF 水平在 SRI 约 60 时达到峰值,一旦 SRI 超过 60(太规律)或低于 50(太混乱),BDNF 都会下降。这也就是说,大脑并不喜欢“绝对规律”的作息——偶尔周末赖床、工作日稍晚起,只要整体 SRI 在 60 左右,BDNF(大脑的“营养剂”)反而更充足,这也能解释为什么有些“严格卡点作息”的人,反而会觉得大脑没活力。

图6:(A)血清 BDNF 水平与 SRI 三分组的多变量回归分析图;(B)血清 BDNF 水平与 SRI 的偏依赖图(基于广义加性模型)

小结

综上,这篇研究给我们的作息管理敲了一记“松绑剂”,总结下来 3 个核心结论,每个人都能用上:

● 对中老年人(尤其是有认知小担忧的):睡眠规律比睡够 8 小时更重要——就算每天只睡 5-6 小时,只要 SRI 保持在 55 以上,认知功能就能更好,不用为“没睡够 8 小时”焦虑。

● 别追求“绝对规律”:SRI 60 左右是 “黄金区间”——周末偶尔赖床 1-2 小时,只要整体作息波动不大(比如工作日 7 点起,周末 9 点起),反而利于 BDNF 维持,大脑更有活力。

● 规律的核心是“白天活跃、晚上安静”——低 SRI 组的问题不是“偶尔晚起”,而是“深夜活跃、白天躺平”,所以与其纠结几点起,不如养成白天多动、晚上少刷手机的习惯,自然能提升 SRI。

总之,睡眠不是“机器设定”,不用逼自己变成“作息机器人”,每天到点就睡觉。当然,要是老是晚上不睡、白天不起,那 SRI 太低也不行。毕竟“适度灵活”和“彻底混乱”,还是两码事哦~

参考文献:

Yue Cao, Jaehee Lee, Jaehoon Seol, Kyohei Shibuya, Jieun Yoon, Tetsuaki Arai, Masashi Yanagisawa, Tomohiro Okura.Sleep regularity is associated with cognitive function and shows an inverted U-shaped relationship with serum brain-derived neurotrophic factor.Sleep Medicine.Volume 134,2025,106688.

原标题:偶尔的熬夜+赖床反而有利于大脑?!最新研究:睡眠规律性确与认知功能有关,但并不是越规律越好,适度的灵活性才是大脑最喜欢的节奏

本文作者:研不透,转载于微信公众号:生物谷(ID:BIOONNEWS),转载引用请注明原出处