是不是不少“夜猫子“都有这样的”仪式感”:刷屏到零点觉得还早,愣是磨到两三点才心甘情愿睡觉。好像熬夜就是偷偷从时间那儿薅羊毛,把24小时硬生生拉长到25小时、26小时,用来玩游戏、追剧、刷手机,才算真正属于自己的自由时光。结果,第二天闹钟响了无数遍,人还在和床“捆绑”,起不来更动不了。

晚睡和大脑的下滑更“投缘” 高学历人群更明显

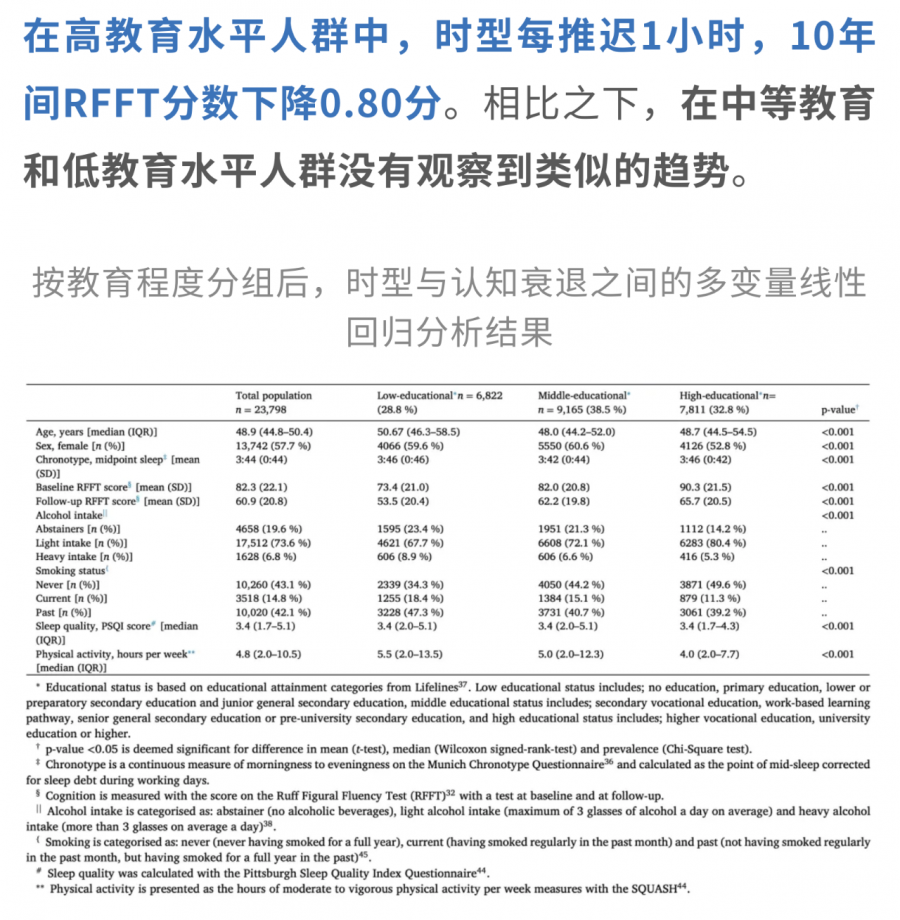

如果熬夜只是困点、累点,或许还能安慰自己“年轻嘛,顶得住”。但问题来了——一项发表在The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease的研究[1]却提醒我们:要是“夜猫子”身份再叠个buff,比如高学历,那熬夜可能就不只是黑眼圈和上班迟到的问题了。该研究表明,时型——也就是我们常说的“早起鸟”还是“夜猫子”——与中老年人群的认知功能衰退有关,但这种关联仅在高学历群体中显著。

在把参与者按照作息习惯分成了早睡型、中间型和晚睡型之后,研究人员发现,晚睡型人群认知衰退得更明显。

那么,到底哪些人更容易受到“晚睡”的伤害呢?进一步的调节效应分析显示,年龄和性别并不会改变作息类型和认知下降的关系,但教育水平却起到了关键影响。

同样是熬夜,为什么高学历人群在“晚睡伤脑”这件事上显得更“脆弱”?

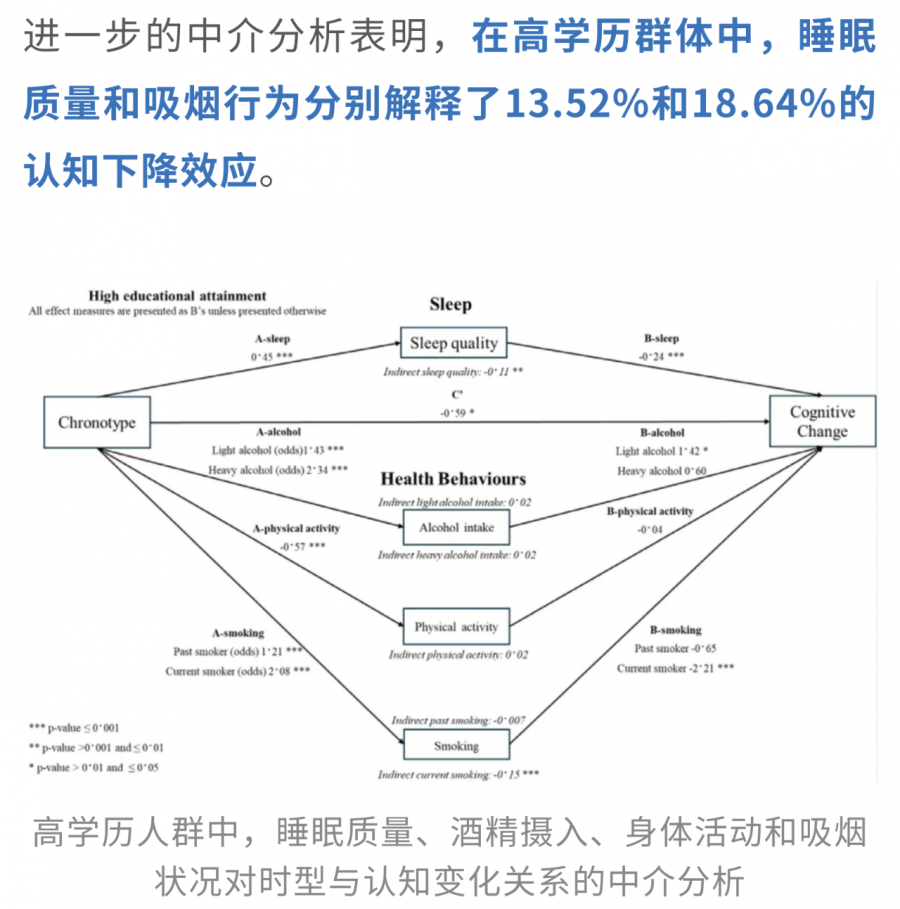

睡眠质量差与大脑中Aβ蛋白沉积增加有关,这是阿尔茨海默病的典型病理特征之一。而吸烟则通过加速大脑白质退化、促进炎症反应等方式损害认知功能。

并且,高学历人群往往从事职业性质更固定、时间更不灵活的工作(如管理者、教师、行政人员等),他们往往被固定排班死死绑住,更容易出现作息与生物钟错位的尴尬。

此时,生物钟和现实生活可能闹“别扭”。比如一个习惯凌晨两点睡、早上十点起的“夜猫子”,却被工作逼着每天七点爬起来,长期睡眠债就像信用卡透支一样,慢慢吞噬大脑健康。

相反,低学历和中等学历人群可能从事更灵活的工作(如建筑工人、客服等),反而更容易找到与自身生物钟匹配的工作时间。

总的来说,这项研究提示,对于高学历的中老年群体,“夜猫子”时型与认知衰退显著相关。这种关联部分通过睡眠质量和吸烟行为来实现。

抗氧化防线失守

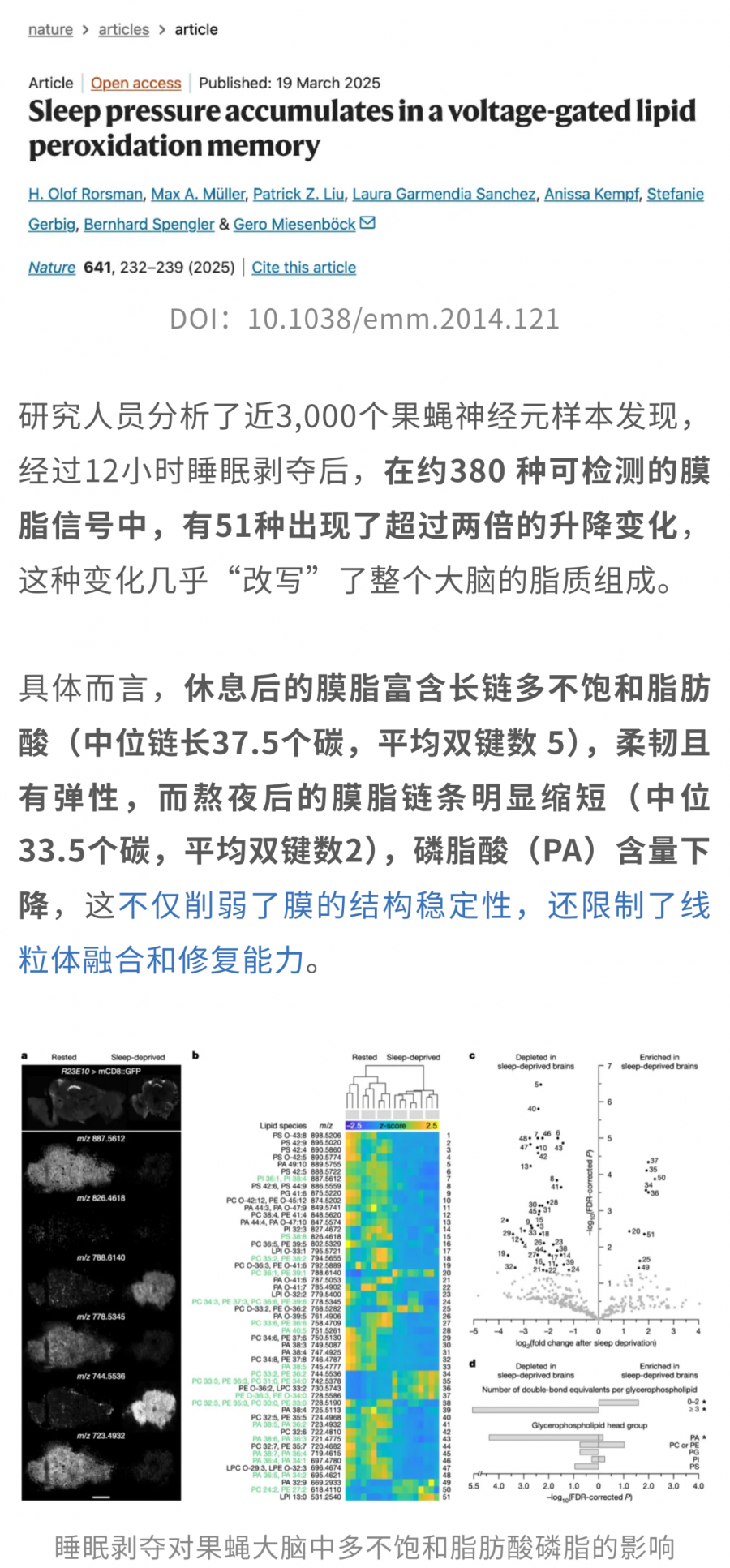

研究[1]也提示我们,晚睡不仅影响认知表现,还可能与大脑内更深层次的生物机制相关。事实上,越来越多的证据显示,昼夜节律在调节神经保护蛋白的表达、维护细胞膜结构稳定以及预防脑氧化应激方面起着关键作用[2]。当作息被迫推迟、夜晚被“偷用”时,这种生物钟的紊乱可能让神经细胞的自我保护机制失衡,增加大脑受到氧化损伤的风险。

发表于Nature的一项研究[3]发现,当果蝇被迫熬夜时,它们大脑里的甘油磷脂种类变得单一,原本修长的脂肪链也被削短了。这样的变化让细胞膜失去了应有的韧性,变得僵硬脆弱,抵抗氧化损伤的能力也明显下降,最终让整个大脑陷入一种普遍的氧化压力状态。

也就是说,熬夜会让大脑失去关键的多不饱和脂肪酸并破坏膜脂与线粒体的动态平衡,导致氧化压力升高,同时也增加了对睡眠的生理需求,为认知功能和神经健康埋下隐患。

“黄金睡眠”时长7小时 入睡“最佳”时间段:晚10:00-11:00

如果说,熬夜在分子层面对大脑“硬件”的损伤,也许还让人觉得有些遥远,那么在人群层面,答案就直白得多——“睡多久”其实和寿命长短息息相关。

一项发表在JAMA Network Open,涵盖32万多名东亚成年人的大型队列研究[4]指出,睡眠时间与全因死亡风险之间呈现出一种“J”型曲线——7小时睡眠最“省命”,全因死亡风险最低,而超过或不足7小时的睡眠时长与全因死亡和心血管疾病死亡风险增加有关。

既然如此,每天“最佳”入睡时间点又是什么?

一项发表在European Heart Journal-Digital Health的研究[5]分析了英国8万多名平均年龄61岁的人,跟踪了长达5.7年的睡眠和健康状况。

看来,熬夜并不是“熬一熬就过去了”的小事。而睡眠,也不是“多多益善”或者“少则危矣”的简单二选一。

如果你也常在深夜与手机难舍难分,或是躺下后思绪纷飞,不如试着把睡眠环境调成“助眠模式”:关掉灯,拉上帘,让房间暗下来、凉下来;换个亲肤的枕头,盖条柔软的毯子,营造一个让人想一秒陷进去的窝。睡前一小时,告别屏幕,泡个温水脚,翻几页闲书,或听点舒缓的旋律,让身体和情绪都慢慢松绑。

愿你好梦,不止今晚。

仍需指出的是,研究[1]、研究[4]和研究[5]尚无法直接推断因果关系;研究[3]主要基于果蝇模型,可能无法完全反映人类睡眠调节的复杂性。

参考资料:

[1]Wenzler AN, Liefbroer AC, Voshaar RCO, Smidt N. Chronotype as a potential risk factor for cognitive decline: The mediating role of sleep quality and health behaviours in a 10-year follow-up study. J Prev Alzheimers Dis. 2025 Jun;12(6):100168. doi: 10.1016/j.tjpad.2025.100168. Epub 2025 Apr 11. PMID: 40221238; PMCID: PMC12434255.

[2]Musiek ES, Xiong DD, Holtzman DM. Sleep, circadian rhythms, and the pathogenesis of Alzheimer disease. Exp Mol Med. 2015 Mar 13;47(3):e148. doi: 10.1038/emm.2014.121. PMID: 25766617; PMCID: PMC4351409.

[3]Rorsman HO, Müller MA, Liu PZ, Sanchez LG, Kempf A, Gerbig S, Spengler B, Miesenböck G. Sleep pressure accumulates in a voltage-gated lipid peroxidation memory. Nature. 2025 May;641(8061):232-239. doi: 10.1038/s41586-025-08734-4. Epub 2025 Mar 19. PMID: 40108451; PMCID: PMC12043502.

[4]Svensson T, Saito E, Svensson AK, Melander O, Orho-Melander M, Mimura M, Rahman S, Sawada N, Koh WP, Shu XO, Tsuji I, Kanemura S, Park SK, Nagata C, Tsugane S, Cai H, Yuan JM, Matsuyama S, Sugawara Y, Wada K, Yoo KY, Chia KS, Boffetta P, Ahsan H, Zheng W, Kang D, Potter JD, Inoue M. Association of Sleep Duration With All- and Major-Cause Mortality Among Adults in Japan, China, Singapore, and Korea. JAMA Netw Open. 2021 Sep 1;4(9):e2122837. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.22837. PMID: 34477853; PMCID: PMC8417759.

[5]Nikbakhtian S, Reed AB, Obika BD, Morelli D, Cunningham AC, Aral M, Plans D. Accelerometer-derived sleep onset timing and cardiovascular disease incidence: a UK Biobank cohort study. Eur Heart J Digit Health. 2021 Nov 9;2(4):658-666. doi: 10.1093/ehjdh/ztab088. PMID: 36713092; PMCID: PMC9708010.

原标题:熬夜伤脑,学历越高越危险!最新研究:晚睡1小时,认知衰退加速,触发大脑氧化;且睡眠少于7小时“黄金时长”,心脏风险飙升

本文作者:木白,转载于微信公众号:梅斯医学(ID:MedSci_cn),转载引用请注明原出处