“医生是救死扶伤的职业,解除患者身心痛苦,让他恢复健康的状态,这是医生最大的价值。”北京医院神经内科的走廊里,刚刚从门诊出来的胡夏生脚步匆忙却从容。从1986年踏入北京医院至今,近40年的光阴里,他见证了神经内科从依赖经验判断到精准诊疗的巨变,也陪伴无数患者走出中风、痴呆、失眠与抑郁的阴霾。他说,自己的从医之路是“命运的安排”,但这份偶然却成就了一场与生命相守的必然。

01 从巧合到热爱

1981年夏天,高考完的胡夏生在填报大学志愿时,将计算机专业写在了第一栏,然而在交表时,复习班的老师却建议他报考医学,“学医多好啊,救死扶伤。”在老师的劝说下,他将五个志愿全部改成了医学相关院校,最终,被湖南医学院(现中南大学湘雅医学院)录取,走入医学的殿堂。

回忆起这段往事,他感慨万千:“那时候哪里懂,只觉得医学像一扇突然打开的门。”而真正叩响这扇门,让胡夏生坚定走上神经内科之路的是大学的实习经历。当时,学校推行“小科实习改革”,眼科、耳鼻喉、神经内科、皮肤科等都算作“小科”,他选择神经内科作为实践方向,由此开启了探索神经系统科学的道路。

1986年,胡夏生进入北京医院神经内科,师从中国神经内科泰斗蒋景文教授。这位如今已是耄耋之年的导师,至今仍被他视为人生“灯塔”。

蒋景文教授 图源:北京医院

蒋老师过目不忘、学识渊博,却谦卑得像一名学生。他查房时反复强调‘科学求实’,即便面对质疑,也会坦然接受。”蒋老师的治学态度让胡夏生明白,医学的尊严,在于对真相的敬畏。

同时,蒋景文的博学让胡夏生惊叹不已。作为神经内科主任,他不仅精通本专业,对心血管、内分泌等学科也如数家珍。“我们总说‘术业有专攻’,但他偏偏要打破边界。”这种跨学科的思维方式,也潜移默化地影响了胡夏生的诊疗哲学。当多数神经内科医生专注于“器质性病变”时,他已开始关注情绪与睡眠对大脑的影响,这正是源于导师当年埋下的种子。

02 从热爱到专注

神经内科与精神科之间,曾有一道隐形的“高墙”。许多患者因失眠、焦虑辗转求医,却因“羞耻感”不愿踏入精神专科医院。胡夏生看在眼里,决定接诊这些患者。

“我曾经看过一位患者,他是长期失眠而导致情绪崩溃,但仍然坚持不去精神科。”这次经历成为胡夏生职业生涯的转折点。从此,他一边深耕神经内科,一边钻研睡眠与情绪障碍,成为国内最早跨领域探索“身心同治”的医生之一。 “很多慢性失眠的患者,我们不仅要关注和解决他的睡眠问题,还要挖掘他是否有焦虑、抑郁等情绪问题。”

胡夏生回忆,曾有一位50岁的患者因失眠导致身体生理性退化,肩颈腰椎等出现各自不舒服的症状。为了缓解疼痛,他甚至接受腰椎手术,但仍无明显改善。他发现,该患者病痛的根源是长期睡眠情绪不好,从而导致身体出现异常症状。“患者找到我的时候,他已经虚弱到无法在床上交谈,我们只能在水疗池边问诊。”

经过一段时间的药物与认知行为治疗,这位患者从“度秒如年”的痛苦状态中解脱,重拾生活希望。类似的病例让胡夏生愈发坚信:睡眠与情绪是“孪生难题”,唯有双管齐下,方能破局。

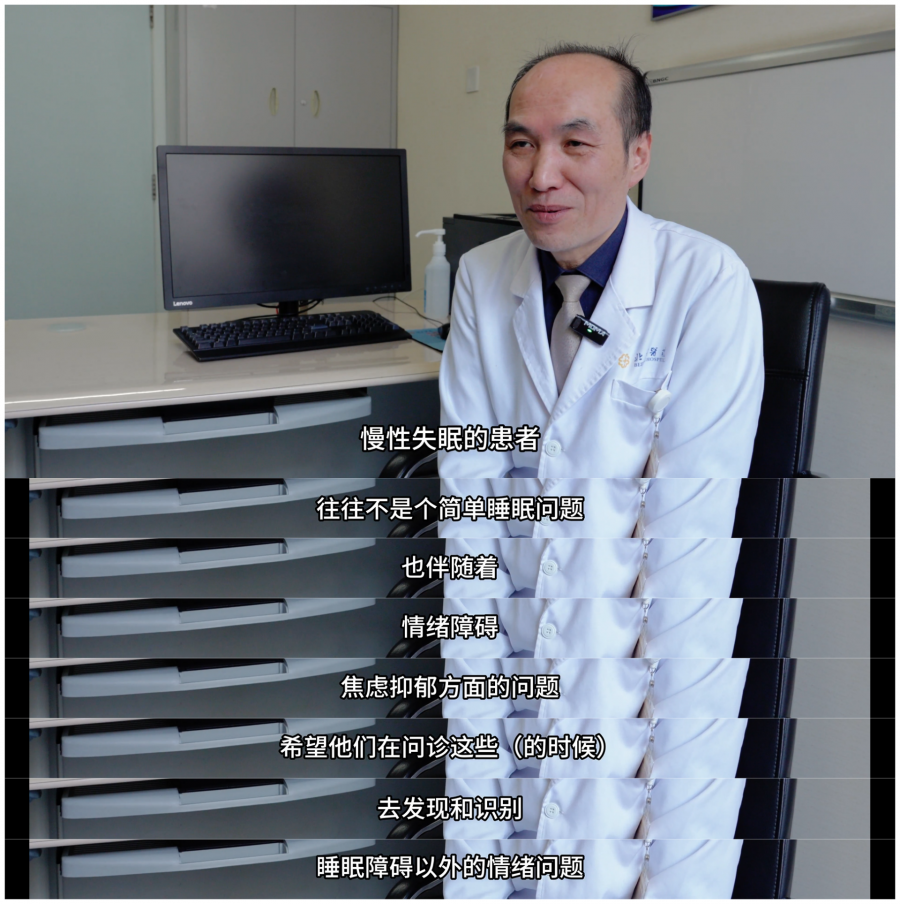

2025年1月,北京医院睡眠门诊正式开诊。针对各种类型的睡眠障碍,提供中西医结合、针药、医技联合的综合诊疗服务,并引入重复经颅磁刺激(rTMS)等新技术。这种无创的物理疗法通过磁场调节脑电活动,为顽固性失眠患者带来新希望。“睡眠门诊每天要接诊很多患者,我也给年轻医生提了一些建议,在关注患者失眠问题的同时,也关注情绪障碍、焦虑抑郁等问题,把睡眠和情绪障碍一并诊疗。”胡夏生表示。

“多学习,做一个对患者有用的大夫;保持谦卑,用求真务实的态度做临床工作和医学研究。”从进入医学之门,到主动为患者劈开荆棘,胡夏生仍然在用行动诠释着何为“医者仁心”。

原标题:北京医院胡夏生:身心同治 破解睡眠障碍困局

本文作者:记者 刘雪洁、蔡琳,转载于微信公众号:京华卫生(ID:BeijingJKBB),转载引用请注明原出处