病史采集的过程中,必须包括但其重要性及含义常常被医生和患者同时“忽略”的一项内容,就是睡眠。在人们的潜意识中,“睡眠”就是休息,很难与疾病挂钩。但实际上睡眠疾病多达90余种,其中最常见者如失眠、睡眠呼吸暂停综合征等,患病率高,对健康影响大,近20年来,随着诊断技术的进步,一些少见睡眠疾患如发作性睡病等也逐渐被认识。数据显示,我国人群有约三分之一存在不同程度的睡眠障碍。我国睡眠医学作为一门新兴专业领域发展迅速,但该领域的建设工作仍在不断探索中前行。

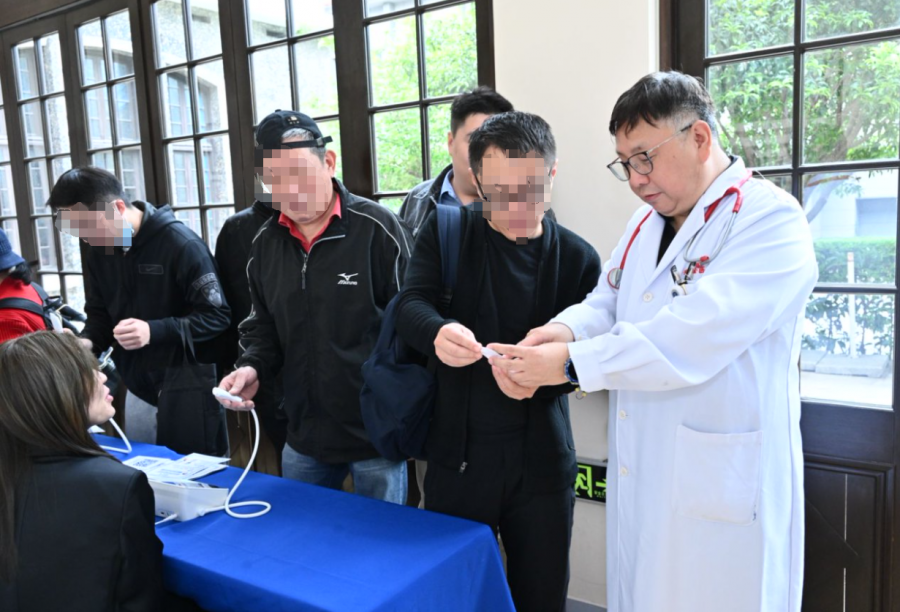

中国医师协会睡眠医学专业委员会主任委员、上海交通大学医学院附属瑞金医院李庆云教授接受《医师报》专访时,针对我国睡眠医学未来的发展,提出了5大工作目标:

第一,要建设、壮大睡眠医师队伍,要让更多的医生认识、了解到睡眠医学的意义,并投身其中;第二,做好睡眠医师和技师的规范化培训;第三,利用多学科平台,做到技术与管理协同创新,积极拥抱新技术新理念,全面提升我国睡眠疾病诊疗能力;第四,提升睡眠检测以及睡眠门诊的可及性;第五,发布基于多学科协作的专著、专家共识或者指南,指导睡眠医师的临床工作。

睡眠疾病诊疗不是某一学科或某一科室的事情,是多学科的工作。李庆云教授在采访中多次强调,多学科融合是促进睡眠医学发展的基石。现阶段,睡眠医师和技师的培养也应建立在多学科的基础上。“目前,来自不同学科的医师对睡眠医学的关注的侧重点和专长有所差别,这就需要一套规范的睡眠专科培训的机制,可在各个学科规范化培训的基础上,增加睡眠医学相关专培,同质化培养全面掌握睡眠医学知识的亚专科医师。”

从手术治疗到多学科协作

睡眠医学领域主要关注“睡不醒、睡不好、睡不着”三个问题,而阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)占了其中两点,既有夜间间歇低氧导致的觉醒,也有日间的疲倦、嗜睡等症状。OSA是较早被关注的睡眠疾病之一。早期研究者发现,肥胖的人更容易出车祸,进一步研究发现,这些发生车祸的人白天血氧饱和度正常但容易犯困,晚上睡觉时出现血氧下降、打呼噜以及微觉醒。

直到1956年,欧洲研究人员才逐步解开了这个夜间杀手的神秘面纱,他们发现肥胖的嗜睡患者在睡眠时频繁发生呼吸道的阻塞及反复憋醒,导致严重的缺氧及睡眠紊乱,并正式命名为睡眠呼吸暂停。

“最初,医生会用气管切开的方式救治危重症OSA患者,随后,悬雍垂腭咽成形术风靡一时,成为主要的治疗手段。”李庆云教授介绍,手术一定程度上能够改善患者的症状,但随着时间的推移,研究人员发现,部分患者手术效果较为有限且存在复发的问题。无创通气技术的出现,为OSA的治疗带来了革命性的突破,这一技术通过在睡眠时提供持续的气道正压,保持气道开放,显著改善了患者的治疗效果,减少了气管切开等侵入性治疗的需求。与手术相比,无创通气技术具有非侵入性、可长期使用等优点,成为OSA治疗的首选方法之一。

瑞金医院呼吸科也是国内较早关注OSA的科室,1983年在黄绍光教授的带领下,团队因地制宜,自主研发建立了一系列诊断和监测体系,创建了适合当时国情的睡眠检测方法。进入新世纪,深知“睡眠”重要性的李庆云教授向导师黄绍光教授主动请缨,加入睡眠医学团队,并开展相关研究。2002年,领导上海六家医院完成国内最大样本的睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)患者流行病学调查,2005年率先参与国内高血压多中心研究,关注OSAHS的靶器官损伤。近年来,团队致力于OSAHS的发病机制、精准治疗及生物标志物研究。

OSA与多学科密切相关,不仅仅因为OSA可导致高血压、冠心病、心律失常、脑血管病、认知功能障碍、2型糖尿病等多器官多系统损害,更是因为OSA的治疗需要多学科协作。“耳鼻喉科、呼吸学科、口腔科和神经精神科共同参与疑难患者的救治,解决手术适应证,无创通气治疗的选择,围手术期风险,以及关注失眠和OSA共病等等系列问题,提供个体化治疗方案。”李庆云教授介绍,关于个体化精准治疗目前的方向是,基于临床亚型和病理生理亚型的治疗方案选择,OSA患病的因素包括解剖异常,觉醒阈值、呼吸调控异常以及肌肉功能障碍,不同的患者上述因素参与OSA发病的权重不同,为为OSA患者提供更精准管理干预策略提供了依据。

OSA患者围术期安全也是李庆云教授十分关注的问题,“OSA患者是术后心肺并发症的高危人群,从而导致手术风险增加,特别是肥胖OSA患者。因此要重视睡眠呼吸暂停患者围术期安全管理,对此类患者或高风险人群进行术前评估,并且采取清醒拔管、术后减少阿片类药物的应用、围手术期无创通气治疗以及密切血氧及二氧化碳监测等策略,最大程度保障患者围术期安全。”

肥胖是OSA的主要危险因素之一,减重在睡眠呼吸暂停的治疗中有着至关重要的作用。研究表明,体重减轻可以显著改善OSA的严重程度。接受积极干预的参与者体重减轻幅度越大,衡量OSA严重程度的指标——呼吸暂停低通气指数的改善也越明显。短期临床试验和长期随访研究均证实了减重对OSA的积极影响。“减重手术及药物为肥胖的OSA患者提供了”一站式”诊疗服务,有望同时解决肥胖、OSA及代谢异常等问题。”

将睡眠健康纳入慢病管理

睡眠作为重要的生理过程,占据了人生1/3的时间。睡眠是人的基本生理需求,与人类健康息息相关。“睡得好是健康的前提,睡眠是身心修复的黄金时间,也是免疫力的源泉。”李庆云教授说,睡不好是万病之源,但目前睡眠问题仍是人们健康关注和慢病防控的盲区。和很多疾病一样,睡眠障碍也需要早防早治。2025年国家卫健委提出,将“睡眠门诊”建设纳入2025年民生服务重点工程,从政策角度强化了对睡眠健康关注。

以失眠为例,仅有13%的患者曾跟医生谈及过失眠的问题,即便已经严重影响日常工作,也仅有21%的患者告诉了医生。目前我国的患者多是在病情发展到中重度,出现了明显的并发症后才到医院求诊,但他们只是针对并发症求诊,在求诊过程中由医生发现才被告知患有睡眠呼吸障碍方面的疾患。“临床医师要多做科普、勤做科普、用不同方式做科普,从而让群众充分意识到睡不好和高血压、糖尿病一样,是一种病,是要去医院治疗的。”

长期睡眠不足或质量低下,可能引发连锁反应。研究显示,长期失眠者患高血压的概率较常人高3倍,OSA患者中风风险增加4倍。因此,李庆云教授呼吁将睡眠管理纳入慢性病防控体系。

对于健康人群而言,做好睡眠管理,可有效降低慢病发生率,对于已患高血压、冠心病、糖尿病等人群,可引入“双达标”的概念,即睡眠达标和慢性疾病控制达标。具体而言,这类人群因疾病与睡眠障碍存在强关联,需通过保障每日7-9小时睡眠时长、提升深度睡眠比例、消除呼吸暂停等实现睡眠质量优化,同时将血压、血糖等关键指标稳定在临床安全阈值内。二者协同作用显著:睡眠改善可降低交感神经过度活跃、调节炎症因子水平,从而直接助力慢病控制;而疾病指标的稳定又能减少疼痛、夜尿等干扰睡眠的因素,形成“以睡眠优化促疾病管理,以疾病控制保睡眠健康”的良性循环。

壮大睡眠亚专科医师队伍

睡眠医学是一门系统性学科,从事睡眠医学的医生,除了所在学科的知识背景外,掌握睡眠医学的基本知识,了解各类睡眠疾病的病理生理机制等都非常重要。李庆云教授表示,目前从事睡眠医学的医师为来自呼吸、精神医学、耳鼻喉、口腔等多个专业的睡眠亚专科医师,李庆云教授建议,可在专科的基础上,建立完善的专培制度,在保留各个专科在睡眠医学领域优势的同时,完成同质化培训,培训内容应包括掌握睡眠和觉醒、睡眠障碍相关的基础理论和专业知识,掌握常见睡眠疾病的病因和发病机制、临床表现、诊断和治疗,掌握睡眠障碍常用诊断和评价方法的适应症、实施和睡眠报告解读等方面。“专科医生 + 睡眠专培” 模式,既保留了呼吸科、神经科等原学科优势,又通过模块化培训快速填补基层人才缺口,避免了重复建设资源浪费。

“通过强化多学科协作、完善人才培养路径、推进标准化诊疗,最终为学科整体提升奠定基础。这一过程中,既需要包容不同发展模式,也要保持学科建设的开放性,使各亚专科的睡眠医生能够并行发展,共同提升专业医疗水平。”李庆云教授说。

睡眠医学的发展以及专科建设工作不能因此而停下脚步,“许多科室都在牵头建设睡眠医学中心,百花齐放是好事,只有睡眠医学科真正壮大起来了,才能引得更多人的关注,才能更好地为大众服务。”同时,李庆云教授也期待,所有医务人员都能关注患者的睡眠问题,就像关注患者血压、血糖等一样。

原标题:李庆云教授:“五大目标”让人们睡个好觉

本文来源:《医师报》,作者:融媒体记者 刘则伯,转载于微信公众号:呼吸频道(ID:ysbhuxi),转载引用请注明原出处