随着生活节奏加快,你是否经常有这样的感受:哪怕睡够了觉,浑身依然像被抽空了一样无力?这种难以摆脱的深层疲倦,被称为「慢性疲劳综合征(Chronic Fatigue Syndrome,CFS)」,也叫做肌痛性脑脊髓炎(Myalgic Encephalomyelitis,ME),是一种可导致大脑炎症和肌肉剧痛的严重神经系统疾病。医学上,CFS 指的是持续超过六个月的严重疲劳,且无法用其他疾病来解释。患者往往在体力或脑力消耗后感到症状加剧,即便休息也难以恢复,还常常伴随情绪低落、头痛、肠胃问题和过敏等现象。

CFS 在全球的实际波及范围比我们想象的更广,约有 0.89% 的人受其困扰,是人们就医的常见原因之一。早期数据显示女性患病率为 10 万人中 522 例,男性则为 291 例。而近期分析更细致地指出,女性患病率约 1.36%,男性约 0.86%—— 显然,女性更易受到影响。我国 CFS 患病率大约在 12.54%,尤其「青睐」31-50 岁的中青年群体。如果你身处城市新兴行业,发病率可能介于 10%-20%;在某些高压行业如科研领域,数字甚至可能飙升至 50%。女性比男性更容易「中招」,儿童和青少年中的发病人数也在悄悄上升。

CFS 不仅拖累情绪、影响社交、拉低效率,还可能引发中风或自身免疫病等一系列并发症。它的成因非常复杂,病毒侵袭、免疫失调都可能是诱因。至今还没有特效药或专门的治疗方案。本期,小编查阅了近期前沿研究进展,希望能带来更多了解与应对之策。

一、慢性疲劳综合征(ME/CFS):这不是「懒病」 , 也不是「抑郁」

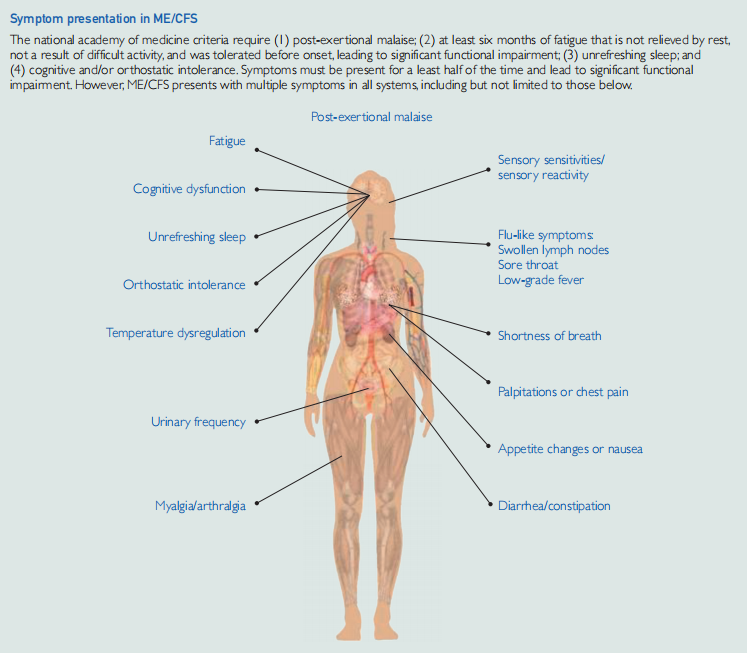

2023 年 10 月 1 日,美国梅奥医学中心的 Stephanie L. Grach 医生与其团队在 Mayo Clinic Proceedings 发表了一篇重磅综述 [1]。这项研究系统梳理了既有的临床指南与证据,致力于为全科医生提供一套清晰、实用的 CFS 诊治框架。他们采用 2015 年美国医学研究所(IOM)制定的标准,结合专科诊疗经验,详细阐释了该病的核心表现、评估手段及管理策略。

研究者特别强调,慢性疲劳综合征其实是一种真实的多系统神经系统疾病,最标志性的特点就是「劳累后不适」(PEM)—— 简单说,只要体力或脑力稍微透支,症状就会明显恶化。文章也明确反驳了将其视作心理问题或惰性表现的错误认知,并指出感染往往是重要的诱因。这项工作对提高该病的临床识别、减少误诊、推动科学人性化的患者照护,具有非常实际的指导意义。

来源:Mayo Clinic Proceedings

https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2023.07.032

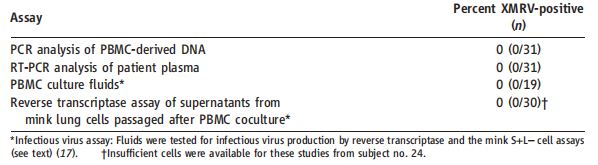

二、总感觉累也是一种病?研究发现这病有遗传性

早在 2011 年,美国威斯康星病毒研究组、加州大学旧金山分校等多机构联合研究团队 Konstance Knox、Jay A. Levy 等人在 Science 发表了题为 No Evidence of Murine-Like Gammaretroviruses in CFS Patients Previously Identified as XMRV-Infected 的研究论文 [2]。当时有说法称,鼠白血病病毒(XMRV)可能是 CFS 的元凶。为了验明真伪,美国多个研究机构联手,对 61 名患者(其中 43 人曾报告 XMRV 阳性)的血液样本进行了多种复检,包括巢式 PCR、病毒培养和免疫分析等。结果却出乎意料:所有样本中都没有检测到 XMRV 或相关病毒成分。进一步追查才发现,最初的「阳性」极有可能是实验试剂被小鼠 DNA 污染所致。这一发现与其他团队结论一致,彻底推翻了 XMRV 病因假说,也让该领域研究重回正轨。

来源:Science

https://www.science.org/doi/10.1126/science.1204963

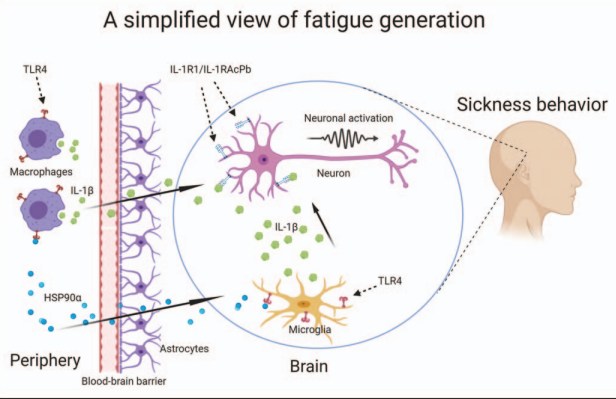

2020 年,挪威的 Roald Omdal 教授在 Current Opinion in Neurology 上发表综述 [3],从神经炎症和先天免疫的角度解释了慢性疲劳的生物学机制。他指出,疲劳其实是身体「疾病行为」的一部分,与免疫激活及中枢神经炎症密切相关,尤其是一种叫做 IL-1β 的细胞因子扮演了关键角色。表观遗传分析还显示,疲劳患者的 DNA 甲基化状态有所不同;基因研究也提示,RTP4 等基因可能与疲劳和疼痛有关。这些都为我们理解「慢性疲劳是有生物学基础和遗传倾向的」提供了扎实依据。

来源:Current Opinion in Neurology

https://journals.lww.com/co-neurology/abstract/2020/06000

三、慢性疲劳和长新冠脑雾之间也有关联

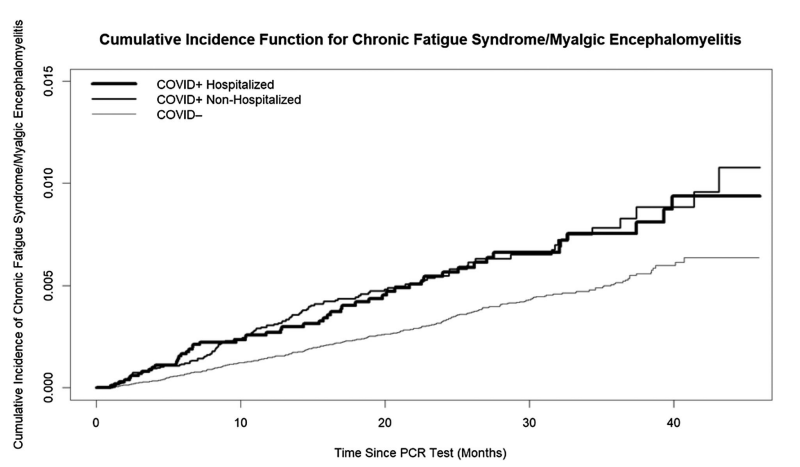

2025 年 7 月 23 日,美国蒙特菲奥里医疗系统的 Roham Hadidchi 和 Tim Q. Duong 团队在 Journal of Translational Medicine 上发表了一项研究,题目是 Elevated risk of new-onset chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis up to four years after SARS-CoV-2 infection [4]。这项研究用了大规模回顾性队列设计,纳入了超过 14 万名没有疲劳病史的成年人,对比了感染过 COVID-19 的人(包括住院和没住院的)和没感染过的人,在四年内新发 CFS/ME 的风险。结果显示,感染过 COVID-19 的人,得 CFS/ME 的风险明显更高 —— 住院患者的校正风险比(aHR)是 1.46,非住院患者是 1.56。

女性本身有自身免疫性疾病或焦虑症的人更容易发病,不过再感染和急性期的血液生物标志物倒没显示出明显关联。这是第一次在长期、多因素调整的情况下,确认 SARS-CoV-2 感染和 CFS/ME 发病的长期关系,也提醒我们,得持续关注感染后人群的疲劳症状,早点干预。

来源:Journal of Translational Medicine

https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-025-06625-w

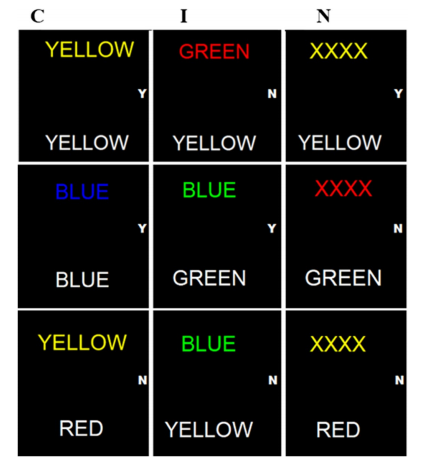

再看 2024 年 11 月 5 日,美国乔治城大学、澳大利亚格里菲斯大学国家神经免疫学与新发疾病研究中心的研究者们,在 Scientific Reports 上发了篇论文,题目是 Stroop task and practice effects demonstrate cognitive dysfunction in long COVID and myalgic encephalomyelitis /chronic fatigue syndrome [5]。为了直接比较长新冠(LC)和慢性疲劳综合征(ME/CFS)共有的「脑雾」症状,研究团队用了经典的斯特鲁普色词任务,分析了 2016 年和 2023 年两个队列里 61 名 ME/CFS 患者、37 名 LC 患者和 43 名健康人的反应时间数据。除了看整体反应速度,还特别研究了前一次测试对当前反应的影响(也就是 Gratton 效应),以及练习效应的功率函数曲线。

结果发现,LC 和 ME/CFS 患者的整体反应时间都比健康人明显要长,说明他们的认知处理速度变慢了。虽然练习之后反应会快一点,但患者还是比健康人慢,而且「前刺激效应」持续得更久。这研究说明,两种疾病存在相似的认知功能障碍模式,可能有共同的神经病理机制,这也为找共同的治疗靶点打下了基础。

来源:Scientific Reports

https://www.nature.com/articles/s41598-024-75651-3

四、PNAS:从血液中寻找慢性疲劳综合征的特征

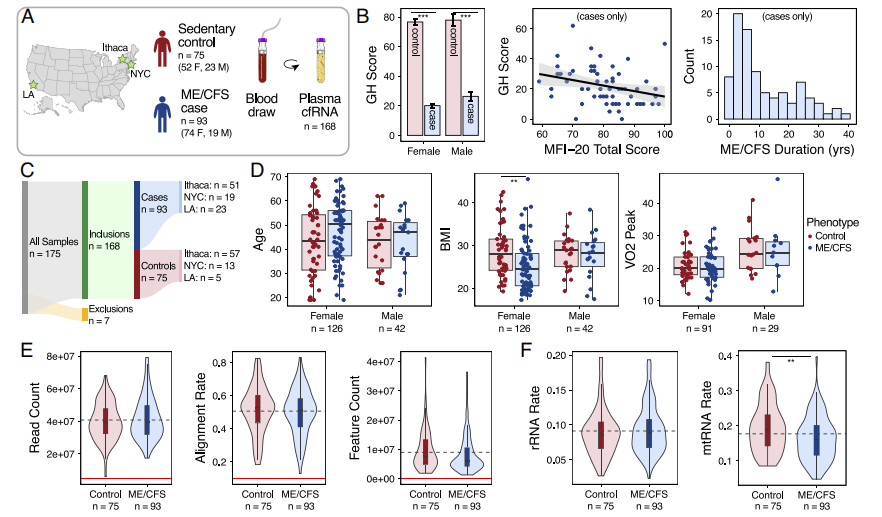

2025 年 8 月 11 日,美国康奈尔大学的 Maureen R. Hanson 和 Iwijn De Vlaminck 团队在 Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 上发表了一篇论文,题目是 Circulating cell-free RNA signatures for the characterization and diagnosis of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome [6]。为了解决 ME/CFS 缺乏客观诊断工具的问题,研究团队把目光放在了循环细胞游离 RNA(cfRNA)上。他们对 93 名 ME/CFS 患者和 75 名健康久坐者的血浆样本进行了 cfRNA 测序,结合机器学习算法开发了诊断模型,还用贝叶斯反卷积分析追溯了 cfRNA 的细胞来源。

结果很成功:他们构建了一个基于 21 个基因特征的诊断模型,测试集的曲线下面积(AUC)达到 0.81,准确率 77%。这是第一次证实,用血液 cfRNA 诊断 ME/CFS 是可行的。分析还显示,患者存在免疫系统失调,还有一些关键的生物学过程被激活了。这个研究不光为开发第一个血液客观诊断工具打下了基础,也为理解疾病机制、开发靶向疗法提供了新思路。

来源:Proceedings of the National Academy of Sciences

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2507345122

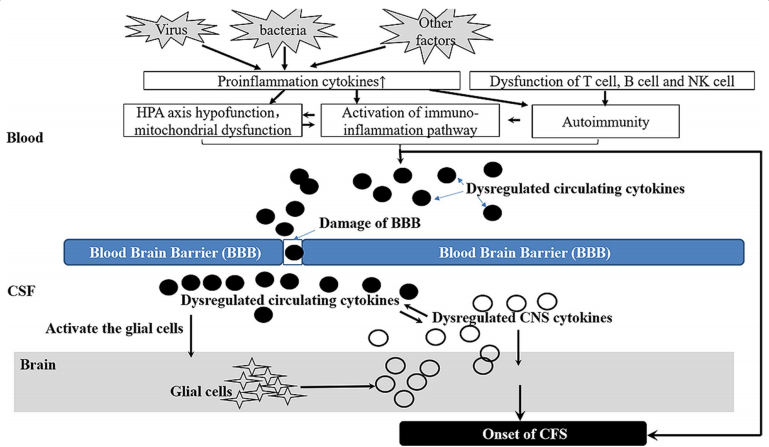

2019 年 6 月 28 日,中国黑龙江中医药大学的杨天松、孙忠人等和日本滨松医科大学的浅川哲也合作,在 Journal of Translational Medicine 上发了篇综述,题目是 The clinical value of cytokines in chronic fatigue syndrome [7]。

这篇研究回顾了 1988 年到 2019 年间发表的 46 项研究,聚焦血液中细胞因子在慢性疲劳综合征(CFS)中的变化和临床意义。结果发现,虽然 CFS 患者的血液细胞因子(比如 IL-6、TNF-α、IFN-γ 等)常常异常升高,而且和疲劳程度、抑郁、睡眠障碍这些症状关系密切,但因为它的异质性太高,还容易受多种因素影响,目前还不能作为独立的诊断标志物。

不过,综合评估多种细胞因子的动态变化,倒是能帮我们理解 CFS 的免疫炎症机制,也能为亚型分型和个体化治疗提供参考。这研究也指出了血液细胞因子在辅助诊断和机制研究中的潜力,为以后找 CFS 的生物标志物指了个方向。

来源:Journal of Translational Medicine

https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-019-1948-6

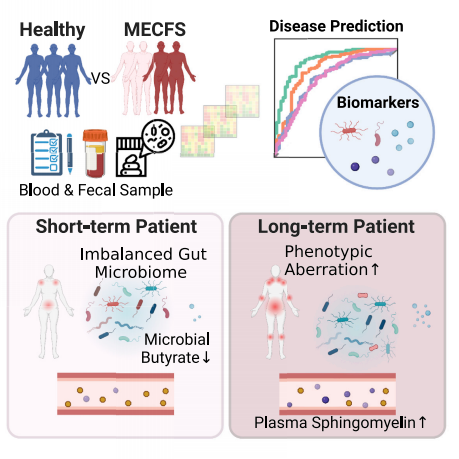

还有 2023 年 2 月 8 日,美国杰克逊实验室的 Julia Oh 教授团队在 Cell Host & Microbe 上发表了一篇论文,题目是 Multi-'omics of gut microbiome-host interactions in short- and long-term myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients [8]。这项研究整合了临床表型、肠道宏基因组和血浆代谢组数据,分析了 228 名参与者 —— 包括患病时间短于 4 年的、长于 10 年的 ME/CFS 患者,还有健康人。研究发现,患病时间短的患者,肠道菌群失调很明显,尤其是产丁酸盐的微生物少了,血浆里的丁酸盐水平也降了;

而患病时间长的患者,虽然菌群慢慢稳定了,但代谢紊乱和临床异常更严重,比如鞘磷脂升高。研究还筛选出了和疾病分期相关的微生物和代谢标志物,建了个准确率挺高的疾病分类模型(AUC = 0.90)。这为 ME/CFS 的分子分型、早期诊断和干预策略提供了重要的多组学依据,也找到了一些潜在的生物标志物。

来源:Cell Host & Microbe

https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(23)00021-5

随着科技的发展,CFS 不再是被污名化的「懒病」,而得到了越来越多科研学者们的重视。不难看出,近几年学界正从免疫、遗传、神经、微生物等多个维度持续攻坚,一步步揭示慢性疲劳综合征复杂而真实的生物学面貌。这些进展不仅彻底打破了「CFS 只是心理问题或懒惰」的陈旧偏见,也为开发客观诊断工具、甚至靶向药物,奠定了扎实的基础。

展望未来,随着多组学技术不断突破、人工智能辅助分析逐渐成熟,加上更大规模临床队列的建立,我们有望实现对 CFS 更精准、更个性化的诊断与分型。它与长新冠等感染后综合征之间的共通机制,也可能为跨疾病研究打开新大门。或许在不远的某一天,科学家能凭借这些发现,为深受疲劳困扰的人们带来真正有效的治疗方案 —— 那一天,值得期待。

参考文献:

[1].Grach, Stephanie L. et al. 「Diagnosis and Management of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome.」Mayo Clinic Proceedings vol. 98,10 (2023): 1544–1551. doi:10.1016/j.mayocp.2023.07.032

[2].Knox, Konstance et al.「No evidence of murine-like gammaretroviruses in CFS patients previously identified as XMRV-infected.」 Science (New York, N.Y.) vol. 333,6038 (2011): 94-7. doi:10.1126/science.1204963

[3].Omdal, Roald. 「The biological basis of chronic fatigue: neuroinflammation and innate immunity.」Current opinion in neurology vol. 33,3 (2020): 391-396. doi:10.1097/WCO.0000000000000817

[4].Hadidchi, Roham et al. 「Elevated risk of new-onset chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis up to four years after SARS-CoV-2 infection.」 Journal of translational medicine vol. 23,1 815. 23 Jul. 2025, doi:10.1186/s12967-025-06625-w

[5].Baraniuk, James N et al. 「Stroop task and practice effects demonstrate cognitive dysfunction in long COVID and myalgic encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome.」 Scientific reports vol. 14,1 26796. 5 Nov. 2024, doi:10.1038/s41598-024-75651-3

[6].Gardella, Anne E et al. 「Circulating cell-free RNA signatures for the characterization and diagnosis of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome.」 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America vol. 122,33 (2025): e2507345122. doi:10.1073/pnas.2507345122

[7].Yang, Tiansong et al. 「The clinical value of cytokines in chronic fatigue syndrome.」 Journal of translational medicine vol. 17,1 213. 28 Jun. 2019, doi:10.1186/s12967-019-1948-6

[8].Xiong, Ruoyun et al. 「Multi-'omics of gut microbiome-host interactions in short- and long-term myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome patients.」 Cell host & microbe vol. 31,2 (2023): 273-287.e5. doi:10.1016/j.chom.2023.01.001

原标题:每天感到疲倦、情绪低落、睡了等于没睡?可能是因为这个综合征......

本文作者:谷丁,转载于微信公众号:丁香学术(ID:dingxiangshiyan),转载引用请注明原出处